文章目录:

正文:

孔雀鱼,这抹游弋在水中的绚丽精灵,以其旺盛的生命力与绚烂的尾鳍征服了无数水族爱好者的心。它们如同水中的烟火,在短短数月内便能绽放出新的生命,这种惊人的繁殖能力使其成为新手踏入水族世界的理想引路人。在这美妙的生命乐章中,如何精准捕捉孔雀鱼临产的信号,犹如掌握了一把开启新生之门的钥匙。本文将带您走进孔雀鱼的繁殖秘境,细致解读那些预示着新生命即将降临的微妙征兆,并悉心梳理产前产后的养护要诀,让每位水族爱好者都能从容迎接这些水中精灵的繁衍生息。

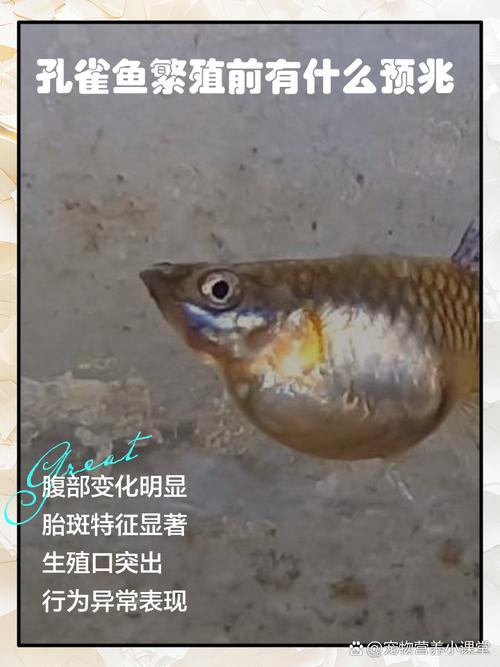

孔雀鱼的腹部形态变化是判断临产的重要指标。受孕初期,母鱼腹部会逐渐膨大且呈圆润状;但临近生产前 3-5 天,腹部会出现明显的“方形轮廓”——这是因为腹腔内的幼鱼已发育成型,身体排列整齐,挤压腹腔使其从侧面看呈现“上窄下宽”的方形。同时,腹部下方的生殖孔(位于臀鳍前方)会从闭合状态逐渐向外突出,呈“小乳头状”,这是母鱼为幼鱼产出做的生理准备。

胎斑的颜色变化也是判断临产的关键。非受孕母鱼的胎斑颜色较浅(多为透明或淡灰色);受孕后,随着受精卵发育,胎斑会逐渐加深——普通孔雀鱼(如野生色)的胎斑会变为深黑色,而白子孔雀鱼(通体雪白、红眼)的胎斑则会变为粉红色或橙红色。尤其在生产前 1-2 天,胎斑会浓黑(或浓红)到“能隐约看到幼鱼眼睛”的程度,这是幼鱼即将产出的强烈信号。

临近生产时,母鱼的呼吸频率会轻微加快,鳃盖开合次数增多——这是因为腹腔内幼鱼发育成熟后,对母鱼的氧气需求增加,母鱼需通过加快呼吸来满足自身和幼鱼的耗氧。同时,母鱼游动时会呈现“轻微倾斜”的姿态,腹部下垂,尾鳍轻微摆动,整体动作显得笨拙,这是腹部重量过大导致的正常生理反应。

若观察到上述征兆,需立即做好以下准备,避免因疏忽导致幼鱼死亡:设置“隔离繁殖缸”。隔离缸规格:建议使用 20-30 升的小型鱼缸,避免母鱼因空间过大或过小产生应激反应;环境复刻:隔离缸的水温(26-28℃)、pH 值需与原鱼缸一致,可加入少量原缸水,减少水质波动;添加隐蔽物:放入莫斯水草、繁殖盒(带网格的塑料盒)或陶管,让幼鱼出生后能及时躲避,防止被母鱼吞食。

生产后的母鱼身体虚弱,需单独静养 1-2 天,可投喂丰年虾卵、水蚤等高蛋白饵料,帮助恢复体力;避免立即放回原缸,防止被公鱼追逐导致应激。幼鱼喂养:幼鱼出生后 24 小时内无需喂食,待卵黄囊吸收完毕后,可投喂“洄水”(草履虫)或磨碎的热带鱼饲料,每天喂食 3-4 次,少量多次;每周换水 1/4,保持水质清洁。

通过观察外观、行为和生理反应,结合孔雀鱼的卵胎生特性,即可准确判断其是否即将生产。而科学的产前隔离和产后养护,能大幅提升幼鱼的存活率。对于水族爱好者而言,观察孔雀鱼繁殖的过程,不仅是养殖技能的提升,更是感受生命成长的独特体验。

你是否也养过孔雀鱼?它们给你带来了哪些惊喜和感动?欢迎在评论区分享你的故事!